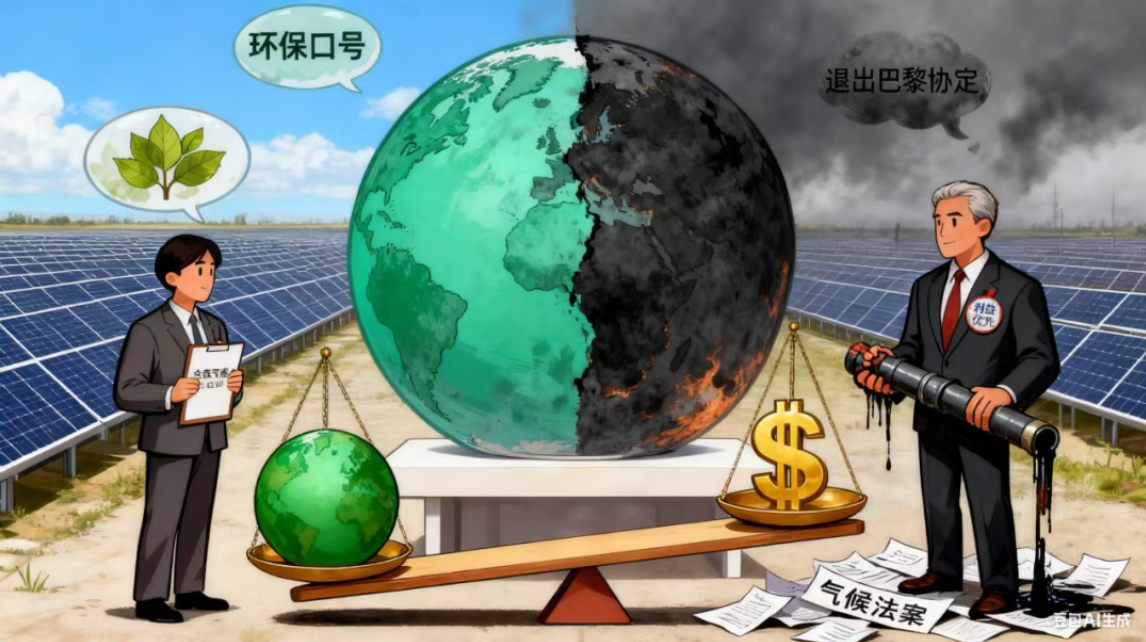

1.中美气候治理的路径分野

今年是《巴黎协定》达成十周年,也是提交新一轮国家自主贡献的重要节点,全球气候治理进入关键阶段。

9月24日,习近平主席在联合国气候变化峰会上强调,绿色低碳转型是时代潮流,鼓励国际社会深化合作,推动全球气候治理合作。并宣布2035 年自主贡献目标中,温室气体净排降、非化石能源占比等数字,这彰显了应对气候变化的决心。

再看美国这边,9月23日,特朗普在第八十届联合国大会一般性辩论中,再次宣称 “气候变化是骗局”,同时抹黑风电产业 “性能低劣、运行成本高”,还罔顾事实指责中国风电利用率 “极低” 却 “热衷全球出售风力涡轮机”。这样的荒谬表态,与美国在《巴黎协定》上动辄进退的过往如出一辙。

2.气候危机下的权力游戏

美国在《巴黎协定》上的反复进退,堪称当代气候政治中最具讽刺意味的话剧。翻开这部充满戏剧性的历史,我们看到的是一个大国如何在全球气候议程中做文章。2016年,奥巴马政府以"全球领导者"的姿态签署这份历史性协议;仅仅一年后,特朗普就宣布退出,彼时美国正凭借页岩油革命成为全球最大产油国,原油日产量突破1000万桶。这一决定撕下了发达国家在气候问题上的道德伪装,暴露出赤裸裸的能源利益算计。

更具戏剧性的是,2021年拜登政府高调重返《巴黎协定》时,美国光伏装机容量刷新历史纪录,特斯拉市值突破万亿美元横扫传统车企,而在氢能等关键技术领域,其清洁能源专利数量稳居全球首位。这种进退之间的精妙时机选择,就像一位熟练的冲浪者总能准确捕捉全球能源转型的浪潮。而2025年特朗普再度入主白宫后立即宣布第二次退出,更是将这种政治实用主义演绎到了极致:

就职首日便签署行政令启动“退群”程序,声称“为匹兹堡而不是为巴黎服务”,并同步废除拜登政府近80项气候与新能源政策,停止风电审批、撤销电厂碳排限制、取消电动车税收优惠,把阿拉斯加和联邦土地向油气开采全面敞开;这一套“组合拳”让世界在一个月内再次领教了“特朗普速度”——根据《巴黎协定》条款,美国将在2026年1月27日正式退出,从而拥有整整三年“无束期”继续排放,全球碳预算被进一步无情蚕食。

5月中旬,他进一步表示若开启第二个总统任期,将发布抑制海上风电开发的行政命令,与其此前不干涉态度明显相悖。这些举措若落地,不仅会严重阻碍美国清洁能源转型与可再生能源产业发展,还将对全球可再生能源市场及气候合作产生消极影响。

这种反复无常背后,折射出气候政治中最残酷的现实逻辑。在民族国家体系的丛林法则下,任何看似高尚的环境承诺最终都要让位于现实的国家利益。发达国家可以一边要求发展中国家牺牲发展空间来减排,一边却从未实际有效地兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金的承诺。这种双重标准在2022年俄乌冲突期间达到顶峰,当欧洲国家纷纷重启煤电以应对能源危机时,它们对印度增加煤炭进口的指责显得格外苍白。

当梳理这段历史时,一个令人不安的图景逐渐清晰。在这个被称作"人类世"的地质时代,我们正在见证一场新型的"绿色殖民主义"的崛起。发达国家凭借其先发优势和技术垄断,将气候危机转化为规则制定的权力,将减排责任异化为发展限制的枷锁。而最残酷的讽刺莫过于正是那些历史上排放最多的国家,如今却最热衷于挥舞道德大棒,要求后来者为全球买单。

3.发展权与话语权的争夺

在这场被气候危机重塑的全球秩序博弈中,碳排放权就是发展权,气候话语权就是未来治理的主导权。世界银行的测算显示,要实现《巴黎协定》的温控目标,全球每年需要投入4-6万亿美元进行绿色转型,这笔巨额资金的流向将决定未来数十年的产业格局。这正是为什么发达国家不遗余力地通过碳边境税、绿色认证等新型制度工具来重塑全球规则,而发展中国家则寸步不让地捍卫"共同但有区别的责任"原则。

在气候谈判的博弈场上,数字从来不只是数字。每一个百分点的减排目标,每一吨的碳排放限额,背后都对应着数以百万计的就业岗位、基础建设投资和民生改善机会。当发达国家在谈判桌上谈论"全球责任"时,刻意忽略的正是这种责任在不同发展阶段国家之间的本质差异。

千瓦科技公众号

千瓦科技视频号

用手机微信扫一扫

您所计算出的排碳量为: kg

为了抵消 您的碳足迹,需种树

棵